部門間連携とは?目的・メリット・課題と障壁・強化する方法・成功事例について詳しく解説! -

企業が成長し、組織規模が拡大するほど、部門間での連携の重要性は増していきます。専門化した部門が増える一方で、部門間のコミュニケーションが希薄になり、「縦割り組織」に陥る企業も少なくありません。

このような状況では、横の連携が難しくなり、業務効率やイノベーションの低下、さらには事業成長の停滞を引き起こす可能性があります。読者の皆さまも、こうした課題を感じているのではないでしょうか。

そこでこの記事では、部門間連携がもたらすメリットや課題を解説し、成功事例を交えながら解決策をご紹介します。マーケティングをはじめとする業務の効率化や成果向上のヒントとして、ぜひお役立てください。

部門間連携とは?その目的と重要性を解説

ここでは、部門間連携の目的と重要性を解説します。

- 部門間連携の基本的な定義と役割

- 部門間連携の目的:組織力や生産性向上の具体例

- 部門間連携を構築することが重要な理由

それでは、1つずつ解説します。

部門間連携の基本的な定義と役割

部門間連携とは、組織内の異なる部門が協力し合い、共通の目標を達成するために効果的に情報やリソースを共有することを指します。

企業内では、営業、開発、マーケティングなど多様な部門が存在し、それぞれ異なる専門性や視点を持っています。これらの部門が連携することで、個々の強みを活かしながら、組織全体のパフォーマンスを向上させることが可能になります。

部門間連携の役割としては、効率的な業務プロセスの実現、顧客ニーズへの迅速な対応、そして企業の競争力強化が挙げられます。このように、部門間連携は組織の統一性を保ちながら、柔軟性とイノベーションを生む重要な基盤といえるでしょう。

部門間連携の目的:組織力や生産性向上の具体例

部門間連携の主な目的は、組織全体の力を結集し、生産性を向上させることです。

例えば、新商品開発においては、営業部門から顧客のニーズや市場動向の情報を収集し、開発部門がその情報をもとに商品を設計、マーケティング部門が販売戦略を策定する、といった連携が求められます。

この連携がスムーズであれば、顧客ニーズに即した商品をタイムリーに市場投入することが可能になります。

また、情報共有を活性化することで、業務の重複を防ぎ、効率的なリソース配分を実現できます。このような具体例からも分かるように、部門間連携は個々の部門の成果を最大化し、組織全体の競争力を高める目的を果たします。

部門間連携を構築することが重要な理由

部門間連携を構築することが重要なのは、組織の持続可能な成長や競争力の強化に直結するためです。現代の企業環境では、顧客の期待や市場の変化に迅速に対応する必要がありますが、これは一部門だけで実現するのは困難です。

例えば、製品やサービスのクオリティ向上だけでなく、迅速な顧客対応や柔軟な問題解決も求められます。こうした課題に対応するためには、異なる部門が連携し、知識やスキルを共有することが欠かせません。

また、部門間連携は社内の信頼関係を強化し、社員のエンゲージメントを高める効果もあります。連携のない組織は分断されやすく、目標達成が困難になるため、連携の構築は重要な戦略的要素といえるでしょう。

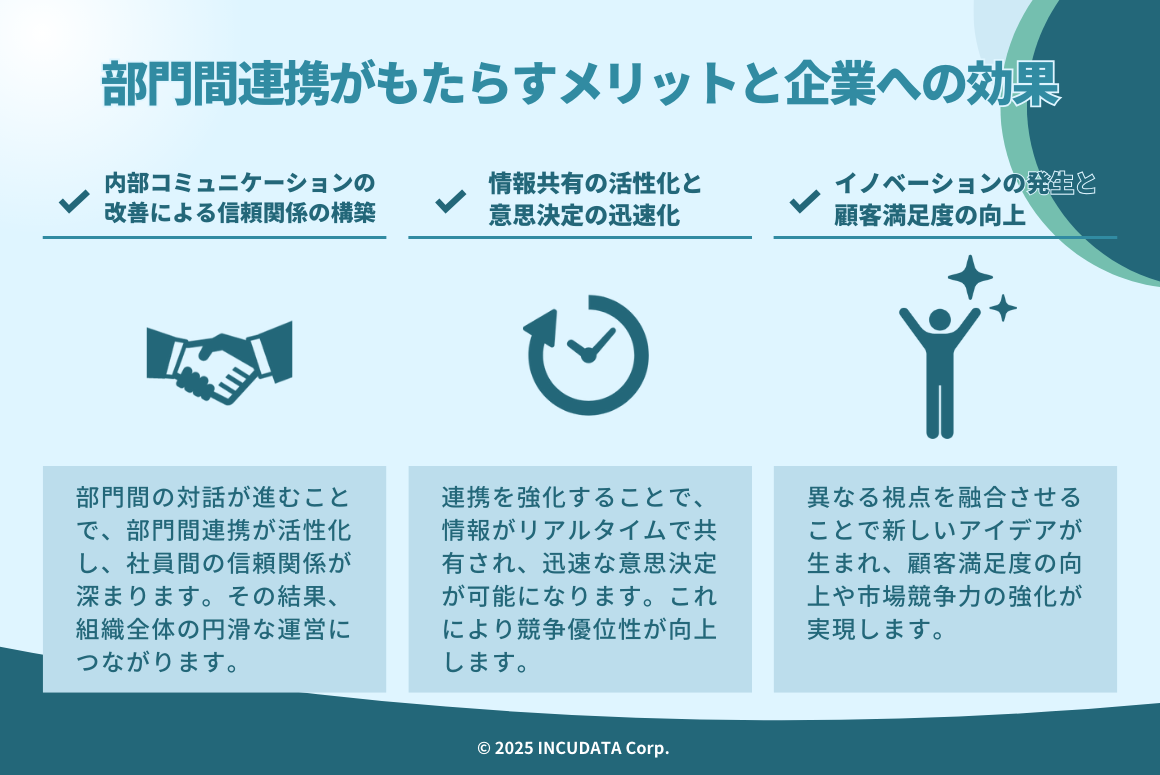

部門間連携がもたらすメリットと企業への効果

ここでは、部門間連携がもたらすメリットと企業への効果について解説します。

- 内部コミュニケーションの改善による信頼関係の構築

- 情報共有の活性化と意思決定の迅速化

- 部門間連携が生むイノベーションと顧客満足度向上

それでは、1つずつ解説します。

関連記事:データのサイロ化とは?解消するメリット・サイロ化が生じる理由・問題点・解決方法を中心に詳しく解説!

内部コミュニケーションの改善による信頼関係の構築

部門間連携がもたらす重要なメリットの一つに、内部コミュニケーションの改善があります。部門間での情報や意見交換が活発化することで、社員同士の理解が深まり、信頼関係が構築されます。

例えば、定期的な部門横断のミーティングやプロジェクトの進捗共有は、課題を共有し解決策を見出す場として機能します。これにより、互いの業務や役割への理解が深まり、部門間の壁を取り払うことができます。

また、信頼関係が強化されることで、円滑な連携が可能になり、組織全体の士気やモチベーションが向上します。結果として、企業内の風通しが良くなり、業務効率の向上や新たな挑戦への意欲が高まるのです。

情報共有の活性化と意思決定の迅速化

部門間連携は、情報共有を活性化させ、意思決定のスピードを大幅に向上させる効果をもたらします。

情報の共有が適切に行われることで、各部門が持つ知見やデータが組織全体で活用されるようになります。

例えば、営業部門からの顧客フィードバックを即座に開発部門が受け取り、商品改善に反映させるといった流れが可能になります。

また、情報共有のプラットフォームやツールを活用することで、部門間での連絡や資料共有が効率化され、意思決定の迅速化につながります。

これにより、市場変化への対応力が強化され、競争優位性の確保に寄与します。迅速な意思決定は、結果的にビジネスの成長を加速させる重要な要素となります。

部門間連携が生むイノベーションと顧客満足度向上

部門間連携は、異なる視点やスキルを融合させることで、イノベーションの創出を促進します。

例えば、マーケティング部門と開発部門が連携して顧客の潜在ニーズを掘り起こし、新しい製品やサービスを生み出すことが可能です。

また、顧客対応部門と商品企画部門が協力することで、顧客体験を向上させる施策を迅速に実施できます。こうした連携は、顧客満足度の向上にも直結します。部門間連携を通じて顧客の声を正確に収集し、迅速に対応する仕組みが整うことで、企業への信頼が高まります。

結果として、イノベーションによる新たな市場価値の提供と、顧客との長期的な関係構築が実現するのです。

部門間連携の課題と障壁

ここでは、部門間連携の課題と障壁について解説します。

- 部門間の壁による対立や目標の不一致

- 部門間連携におけるコミュニケーション不足の影響

- 課題解決に向けたリーダーシップと仕組みの必要性

- システムやツールの未整備

それでは、1つずつ解説します。

部門間の壁による対立や目標の不一致

部門間連携の課題としてよく挙げられるのが、部門ごとの壁による対立や目標の不一致です。

各部門は異なるKPIや優先事項を持つことが多く、それが原因で全体目標との乖離が生じる場合があります。

例えば、営業部門が短期的な売り上げを重視する一方で、開発部門が長期的な製品改善を優先する場合、意見の対立が発生することがあります。このような状況では、部門間での連携が妨げられ、効率的な業務遂行が困難になります。

部門間の壁を取り払うためには、共通の目標を設定し、全社的な視点での協力を促進する仕組みが必要です。また、対立を解消するための対話の場を設けることも重要です。

部門間連携におけるコミュニケーション不足の影響

コミュニケーション不足は、部門間連携の大きな障壁となります。情報が適切に共有されないと、誤解や不信感が生まれ、連携が停滞します。

例えば、他部門の業務内容や進捗状況が分からない場合、期待する成果を得られないリスクが高まります。また、意思疎通が不足していると、業務の重複や無駄が発生し、全体的な効率が低下します。

この課題を解決するためには、定期的な会議や報告会を実施し、部門間での情報共有を徹底することが求められます。また、社内の情報にアクセスしやすく、意見や要望をかしこまらずに発言できる開かれたコミュニケーション環境を整備することで、社員同士の信頼関係の構築にもつながります。

課題解決に向けたリーダーシップと仕組みの必要性

部門間連携を成功させるためには、リーダーシップの発揮と効果的な仕組みの構築が欠かせません。リーダーが部門間の対立を仲裁し、全体目標を明確に示すことで、各部門が同じ方向を目指すことが可能になります。

また、リーダーシップがない場合、連携の必要性が現場に伝わらず、連携が形骸化するリスクがあります。さらに、部門間での協力を促進する仕組みも重要です。

例えば、共通のKPIを設定したり、部門横断のプロジェクトチームを設置したりすることで、自然な形での連携を促せます。リーダーと仕組みの両輪で、部門間連携の課題を解決することが求められます。

システムやツールの未整備

システムやツールの未整備も部門間連携を阻害する要因の一つです。適切なツールが導入されていない場合、情報共有や進捗管理が手作業に頼ることになり、非効率的な状況が発生します。

例えば、メールや個別のエクセルファイルに依存した情報共有では、更新漏れや情報の見落としが生じやすくなります。また、各部門で異なるツールを使用していると、連携が複雑化し、ミスや遅延を引き起こすこともあります。

この課題を解決するためには、全社的に統一されたシステムやコラボレーションツールを導入し、リアルタイムでの情報共有を可能にすることが重要です。さらに、ツールの使い方に関するトレーニングを行い、円滑な運用をサポートする体制も整える必要があります。

部門間連携を強化する具体的な方法と施策

ここでは、部門間連携を強化する具体的な方法と施策について解説します。

- 効果的なツールとシステムの活用法

- 社内イベントや社員食堂による交流の促進

- サンクスカードや社内SNSを使った感謝文化の浸透

それでは、1つずつ解説します。

効果的なツールとシステムの活用法

部門間連携を強化するためには、適切なツールやシステムの導入が欠かせません。コラボレーションツール(例:SlackやMicrosoft Teams)を活用すれば、部門間でのリアルタイムな情報共有が可能になり、意思決定のスピードが向上します。

また、プロジェクト管理ツール(例:TrelloやAsana)を導入することで、各部門のタスクや進捗状況を可視化でき、業務の重複や遅延を防止できます。さらに、社内ポータルサイトやナレッジ管理システムを活用することで、部門を超えた情報検索や共有が容易になります。

これらのツールを効果的に活用するためには、社員に対する使い方のトレーニングや、ツール活用のルールを明確にすることが重要です。

社内イベントや社員食堂による交流の促進

部門間の壁を取り払い、交流を促進するには、社内イベントや社員食堂の活用が効果的です。

例えば、全社参加型のイベントやワークショップを開催することで、日頃接点のない社員同士が交流を深める機会を提供できます。また、社員食堂では、フリースペースを活用して自然なコミュニケーションが生まれるよう工夫することができます。

さらに、ランチミーティングや「部門間シャッフルランチ」といった取り組みも有効です。これらの施策は、リラックスした雰囲気の中で社員間の理解を深め、信頼関係を構築する基盤を作ります。結果として、業務の連携が円滑になり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

ちなみにインキュデータでは下のような取り組みで社員同士の理解や連携を促進しています。

- パーパス浸透ワークショップ

「アイディアが自走する、世界をつくる。」という当社パーパスの実現に向け、所属部門が異なる社員同士でグループワークショップを行っています。各メンバーが持つ能力やスキル、経験値を持ち寄り課題に取り組むことで、お互いのことを理解し、業務での円滑なコミュニケーションにつながります。

- インキュラジオ

リモート環境でもお互いを知る機会を増やすため、毎回ゲスト社員を招待して社員DJがバックグラウンドや趣味などを深掘りしていきます。収録音声は社内限定で聴くことができ、初めて顔を合わせるメンバーでも親しみを持って会話をしやすくなります。

サンクスカードや社内SNSを使った感謝文化の浸透

感謝文化の浸透は、部門間連携を強化する上で大きな効果をもたらします。

具体的には、サンクスカードの配布や社内SNSでの感謝メッセージ投稿を促進することで、日常的に感謝を伝える仕組みを構築します。例えば、他部門のサポートに感謝を表すカードを送ることで、良好な関係を築きやすくなります。

また、社内SNSを活用すれば、感謝の気持ちをオープンに共有でき、ポジティブな社内風土を醸成します。こうした取り組みは、社員同士のつながりを強化し、業務へのモチベーション向上にもつながります。

さらに、感謝文化の浸透は、連携を妨げる部門間の壁を取り払い、協力的な雰囲気を生み出すための土台となります。

部門間連携をスムーズに進めるための風土づくり

ここでは、部門間連携をスムーズに進めるための風土づくりについて解説します。

- 組織のビジョン共有と現場への浸透

- 横断的なプロジェクトチーム編成の効果

- 社員のモチベーションを向上させる仕組み作り

- 交流を促進するフリーアドレスやスペース整備

- 相互理解を深めるためのイベントやワークショップ

それでは、1つずつ解説します。

組織のビジョン共有と現場への浸透

部門間連携をスムーズに進めるためには、組織全体のビジョンを共有し、それを現場レベルにまで浸透させることが重要です。

ビジョンを共有することで、全社員が同じ方向性を理解し、共通の目標に向かって協力しやすくなります。具体的には、経営層が定期的にビジョンを発信する場を設けたり、部門間でビジョン達成に向けた具体的なアクションプランを立てることが有効です。

また、現場レベルでは日々の業務にビジョンを反映させる仕組みが必要です。例えば、目標設定や評価基準をビジョンに基づいたものにすることで、社員一人一人の行動をビジョンに結びつけることができます。結果として、連携の基盤となる共通意識が醸成されます。

横断的なプロジェクトチーム編成の効果

部門間の連携を深める方法として、横断的なプロジェクトチームの編成は非常に効果的です。異なる部門からメンバーを集めることで、各部門の専門知識やスキルが活用され、より多角的で創造的な解決策が生まれます。

例えば、新商品の開発や業務プロセス改善プロジェクトにおいて、営業、開発、マーケティング部門が協力することで、実現可能性が高く、顧客ニーズに即した成果が得られるでしょう。

また、プロジェクトを通じて部門間の交流が進み、信頼関係が構築される効果も期待できます。さらに、横断的な取り組みを成功させるためには、明確な目標設定と進捗管理の仕組みを整えることが鍵となります。

社員のモチベーションを向上させる仕組み作り

部門間連携を推進するには、社員のモチベーションを高める仕組み作りが必要です。モチベーションが高まれば、他部門との協力にも前向きに取り組む姿勢が生まれます。

例えば、優れた連携事例や成果を表彰する制度を設けることで、部門間の連携が評価される文化を作ることができます。また、キャリアパスや研修プログラムに部門横断的な視点を取り入れることで、社員が組織全体の視野を持つ機会を提供することも有効です。

さらに、業務改善の提案制度など、社員が主体的に連携を推進できる環境を整えることも大切です。これらの取り組みは、個々のモチベーションを高めるだけでなく、組織全体の活力を引き出す効果を持ちます。

交流を促進するフリーアドレスやスペース整備

部門間の交流を促進するためには、フリーアドレスや共用スペースの整備が効果を発揮します。フリーアドレスは、固定席を廃止し、社員が自由に席を選べる仕組みであり、部門を越えた自然な交流が生まれる環境を提供します。

これにより、日常的なコミュニケーションの機会が増え、部門間の壁が低くなります。また、共用スペースにはカジュアルに話せるカフェエリアやミーティング用のラウンジを設けると良いでしょう。

こうしたスペースは、業務の合間にリラックスした雰囲気で情報交換を行う場として活用されます。さらに、スペースデザインを工夫して、交流を促進する要素を取り入れることで、組織全体の連携が強化されます。

相互理解を深めるためのイベントやワークショップ

相互理解を深める施策として、部門間の交流を目的としたイベントやワークショップの開催は非常に有効です。具体的には、チームビルディングを目的とした研修や、異なる部門の業務を体験する「ジョブローテーション」型のワークショップなどが挙げられます。

こうした取り組みを通じて、他部門の視点や課題を直接理解する機会が提供され、協力意識が高まります。また、カジュアルな交流イベントとして、スポーツ大会や文化活動を実施するのも効果的です。

これにより、業務外でのつながりが生まれ、日常業務においても協力しやすい環境が整います。結果として、部門間連携を推進するための強固な基盤が構築されます。

部門間連携の成功事例

ここでは、部門間連携の成功事例について解説します。

- SBI証券の顧客データ活用によるマーケティング改善事例

- 不動産事業のマンション契約改善事例

それでは、1つずつ解説します。

SBI証券の顧客データ活用によるマーケティング改善事例

SBI証券は「顧客中心主義」を掲げ、データ活用を軸にマーケティングの変革を進めています。同社では、各システムに分散していた顧客データをTreasure Dataのカスタマーデータプラットフォーム(CDP)に統合し、Webデータや取引データをもとにしたマーケティング施策を最適化しました。

また、データのみならず、自社内で「部門横断のマーケティング専任チーム(SWATチーム)」を結成し、インキュデータのハンズオントレーニングを受けながらPDCAサイクルを実践することで、施策の効果を最大化しました。結果として、口座開設後の取引開始率が従来の8倍に、ほかの施策でも10倍の成果を上げました。

この事例は、データ基盤の活用だけでなく、組織文化の変革や人材育成の重要性を示しています。

不動産事業のマンション契約改善事例

ある不動産事業では、マンション契約プロセスの改善に向けてデータ活用を進めました。資料請求やモデルルーム来場予約といった各段階のKPIを可視化し、離脱傾向や顧客属性を分析することで売り上げが伸長しない課題を特定しました。

さらに、顧客データをもとにしたターゲットセグメントを抽出し、契約意欲の高い顧客に向けた施策を実施しました。

例えば、ダッシュボードによる一元管理と仮説検証サイクルの運用により、契約率の向上を実現しました。

また、単にシステムを導入して経営層やIT部門からの指示によって現場を動かそうとすると、現場の課題感とずれが生じる可能性があるため、モックアップやロールプレイを活用して新プロセスを具体化し、現場と連携しながら業務フローを最適化しました。この取り組みは、データを用いた意思決定の迅速化と部門間連携のよい成功事例といえます。

まとめ

部門間連携は、異なる部門間で情報やリソースを共有し、組織全体の成果を最大化するための重要な取り組みです。マーケティングにおいては、営業、開発、顧客サポートなどの部門が連携することで、顧客ニーズに迅速に対応し、競争力を強化できます。

本記事では、部門間連携の目的、メリット、課題、強化するための具体的な方法、さらに成功事例までを詳しく解説しました。

インキュデータ株式会社では、部門間連携を強化するためのデータ活用や組織間の橋渡しを支援するサービスを提供しています。まずは、自社で取り組める小さな連携施策から始め、組織全体での効果を実感してみましょう!